Gemini 3 的新產品語言:「AI Coding = 能做任何電腦會做的事」

這週的國際科技新聞,一邊是 Google 推出 Gemini 3、Banana Pro、NotebookLM 的大規模更新,一邊是 Jeff Bezos 重返 CEO 位置、準備打造能理解物理世界的 AI 新創。但當全球的 frontier model 快速往前跑,這些技術真正會先撞到誰?答案其實很明顯——跨國製造與供應鏈企業。

不只是因為 AI 會加速工廠、財務、物流系統的自動化,而是現在的地緣政治、關稅政策,已經逼著企業把「資訊、流程、系統」打掉重練。從晶片禁令、301 關稅到產能南遷,企業現在最需要的不是某個炫目的模型,而是:到底要怎麼在多國營運時保持一致性、透明度與可治理性?

也因此,我們在 12/3(二)下午 2:30 要做一場非常重要的直播:

《AI郵報 & PwC|關稅 × 多據點佈局:企業如何打造下一代全球營運模式?》

這場會議延續上次「關稅 × 供應鏈」的脈絡,但會把討論從「關稅風險」拉到「全球營運治理」——不是只問該不該設廠、怎麼避稅,而是要從根本拆解:

- 佈局多國後,關稅與產地規則究竟改變了什麼?企業真正容易踩雷的是什麼?

- 跨國營運不是蓋工廠而已——流程、資料、IT 架構如何保持一致?SSC(共享服務中心)為何變成標配?

- 在各國系統格式都不同的情況下,跨國資料如何做到看得見、對得上、用得了?

我們這次邀請到兩位重量級嘉賓:

PwC 全球稅務服務 曾博昇會計師(Paulson),

以及鈞崴電子集團資訊長 魏志仲(Werdna Wei)。

兩位會直接用企業真實案例告訴你,跨國多據點到底會遇到什麼現實問題、什麼流程最容易失控、什麼 IT 架構一定要提前打底。

如果你關注製造、供應鏈、財務治理、全球布局,或你本身就在多國營運的企業工作,這場直播會非常值得你聽。

點這裡報名參加活動!直播連結會於審核完後統一寄信通知

接下來就讓我們回到本週的五件 AI 大事,搭配一段觀察筆記,

讓你不只是看熱鬧,也能看懂門道。

本周焦點事件

- Google 新產品語言:「AI Coding 不等於協助寫程式;AI Coding = 能做任何電腦會做的事」

- Nano Banana Pro X NotebookLM 同步更新;當知識輸入、理解、彙整、輸出,全部都在 Google 服務

- 亞馬遜創辦人 Jeff Bezos 「回鍋」:將共同領導新的 AI 新創 Project Prometheus

- Disney 童星推出 AI「亡者分身」App:2wai

- Meta 發布 SAM 3 與 SAM 3D:讓一張照片直接變 3D 模型

Google 推出 Gemini 3:全面超車 OpenAI!

這週在 AI 圈應該沒有比 Gemini 3 更洗版的東西了。除了 Gemini 3 在各種測試的 benchmark、力壓 OpenAI、Claude 的排行榜,還有 Gemini 延伸的 Banana / NotebookLM 等延伸產品的質變。但 benchmark 本身不是重點。真正值得問的是:是什麼讓這次 Gemini 3 的更新不一樣?

Google 的新產品語言:「AI Coding 不等於協助寫程式;AI Coding = 能做任何電腦會做的事」

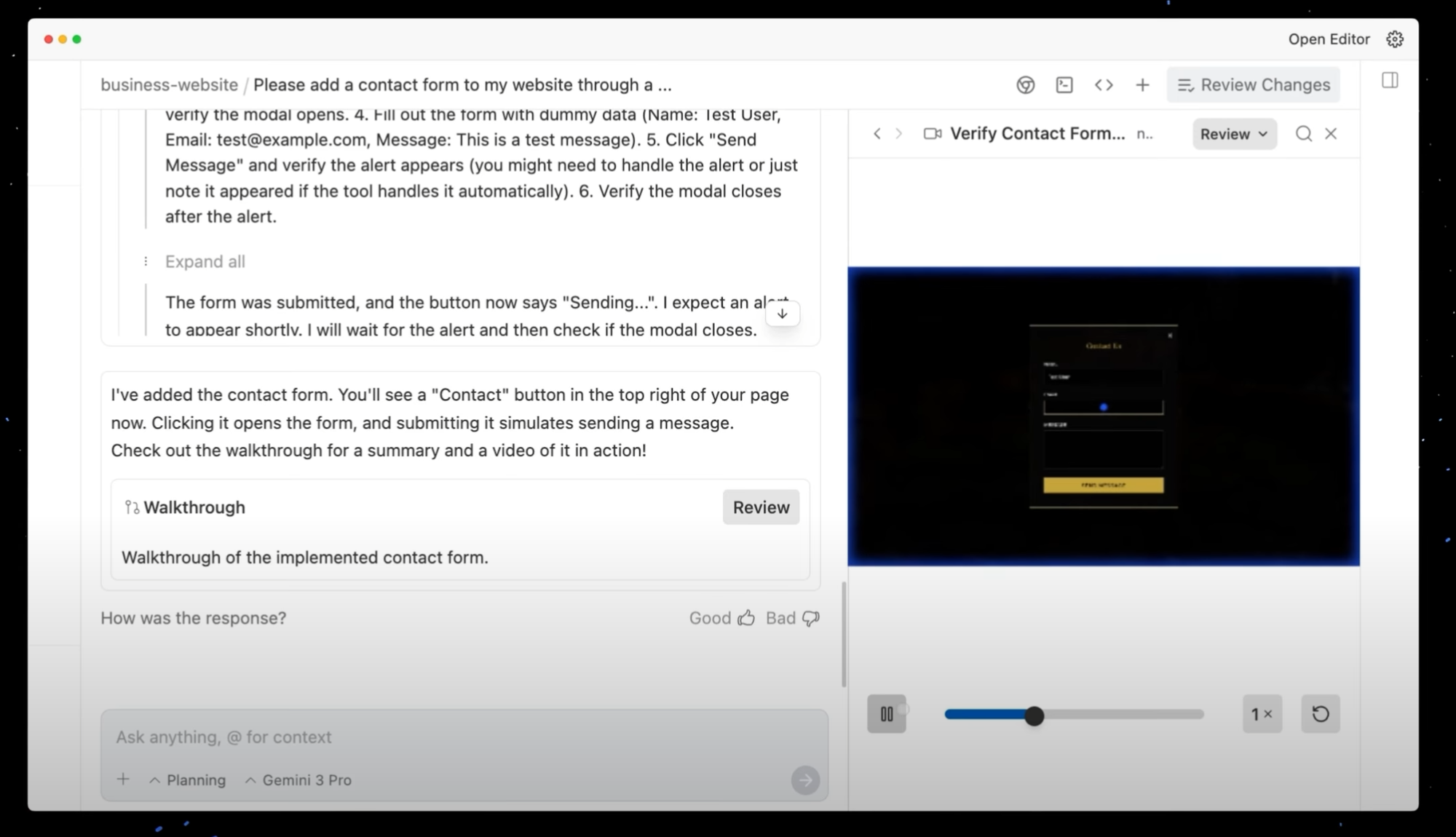

這次 Gemini 3 最大的變化,不是推理,也不是 multimodal,而是 Antigravity—— Google 的新一代 agent 平台。如果你是工程師,Antigravity 看起來像 Claude Code、Codex 的下一代:它能閱讀你的本地檔案、控制瀏覽器、執行 codebase 級任務。

但真正的重點不在程式能力——而在 Google 重新定義了「什麼叫 coding」。

在 Google 的世界裡:只要你在電腦上做的事情,全部都等於 code。這句話的威力在於:如果 AI 會 coding,它就能做「任何一個人類用電腦能做的事」。

- 自己整理你的資料夾

- 自己寫 PowerPoint

- 自己幫你搜尋、比對、部署網站

- 自己跑爬蟲

- 自己架一個完整的 research workflow

觀察筆記

我們回頭看,在 Gemini 3 之前,Google 的 AI 產品邏輯一直很一致:

- 用 AI 強化搜尋:例如最早期的 BERT,能透過雙向 Transformer 更精準理解使用者搜尋的真正意圖;到後來由 Gemini 驅動的 Search Generative Experience (SGE),就是現在你在 Google 上會看到的 AI 搜尋總結,直接幫你整理好多個來源的資訊。

- AI 用來幫你理解資訊,而不是幫你完成任務:100 萬 token 極大上下文窗口,讓所有處理大型文件的人第一時間就想到 Gemini;NotebookLM 則把多來源內容彙整成摘要、重點、甚至自動生成 Podcast,讓習慣用「聽」來吸收內容的讀者,也能把這套工具當成知識輔助器。

這兩件事,構成了過去至少五年的 Google 產品語言:

資訊式 AI(Assistive AI),而不是行動式 AI(Agentic AI)。

而我認為,這正是 Gemini 3 的真正轉折點。因為 Google 從來沒有這麼明確地把 AI 定位成「行動系統」,不是只幫你看懂資訊,而是能替你執行任務、完成流程、在電腦上採取行動。

還想看更多嗎?完整內容只對註冊用戶開放喔!

點下方的免費 Subscribe,馬上加入我們~