麥肯錫2025 AI報告深度剖析:為什麼88%企業用AI,卻成不了贏家?

今年最令人「驚訝」的AI數據來自麥肯錫最新報告——88%的企業已在使用AI,但只有6%真正獲得超過5%的利潤增長。這背後隱藏的不是技術問題,而是一個比技術本身更深層的組織轉型悖論。

生成式今年最令人「驚訝」的AI數據來自麥肯錫最新報告——88%的企業已在使用AI,但只有6%真正獲得超過5%的利潤增長。這背後隱藏的不是技術問題,而是一個比技術本身更深層的組織轉型悖論。

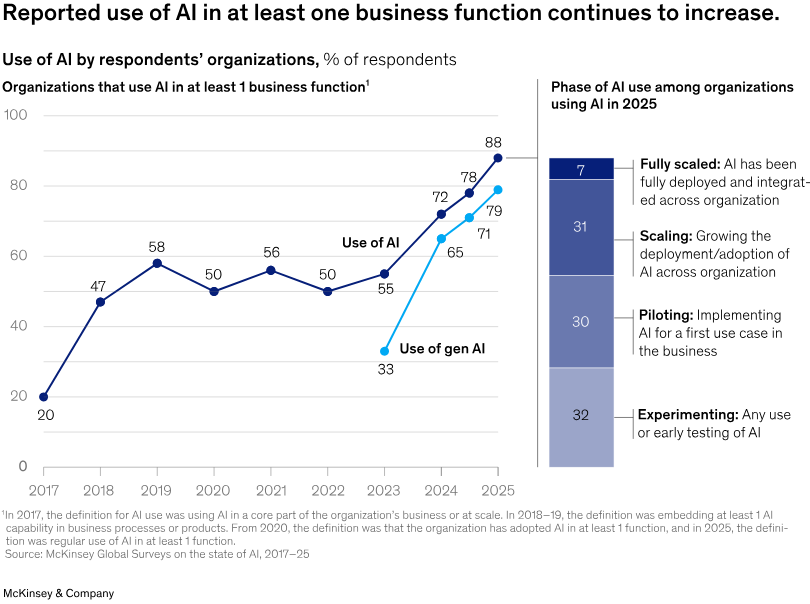

一、AI 走入主流:90% 企業都在用,但真正擴展的不到三分之一

2025 年的人工智慧,不再是前沿科技的專利。根據 McKinsey 最新《AI 現況調查》,全球有高達 88% 的企業表示已經在至少一個部門中採用 AI,比去年成長 10 個百分點。

這意味著,AI 不再只是概念驗證(Proof of Concept),而是成為日常營運的一部分。

然而,調查也揭露了一個現實:多數企業仍停留在「試驗階段」。

將 AI 規模化(Scaling)的企業僅佔三分之一,能真正實現「企業級效益」的更是少數。

換句話說,AI 的普及與成熟之間,仍存在一道巨大的鴻溝。

二、AI 智能體崛起:從自動化到自我行動

今年最明顯的趨勢,是 「AI Agents(智能體)」 的快速冒起。

這些基於大型基礎模型(foundation models)運作的系統,已能在真實世界中進行計劃、推理並執行任務。

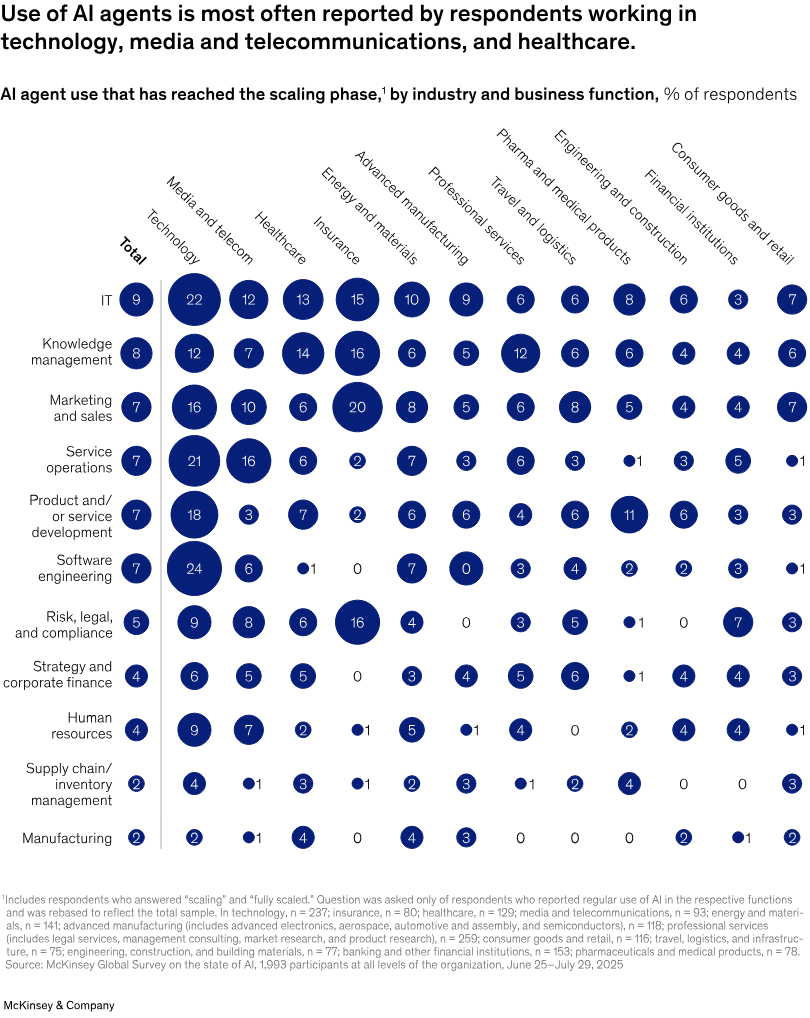

根據調查,62% 的企業已經在試驗 AI 智能體,其中 23% 已開始在一至兩個部門擴展使用。

這些 AI 代理最常見於 IT 支援、知識管理、行銷與研發。

例如,科技與醫療產業的公司,已經使用智能體進行:

- IT 服務台自動回應與修復;

- 企業知識庫自動摘要與研究;

- 產品開發文件的自動產出;

- 醫療資料比對與病患互動分析。

雖然這些應用仍屬早期,但 AI 智能體正逐步走出原本的「輔助」角色,開始具備執行、協作甚至決策能力。

這是從「生成式 AI」走向「代理型 AI」的關鍵轉折點。

三、高績效企業的共通點:AI 不只是降本,而是驅動創新

在眾多受訪企業中,約有 6% 被歸類為 AI 高績效者(High Performers)。

這些公司不僅成功量化 AI 成效,更在組織文化與流程設計上完成轉型。

他們有幾個共同特徵:

- 以成長與創新為目標,而非單純追求效率。

- 雖然 80% 的企業以「提升效率」作為 AI 導入目標,但高績效企業更重視「營收成長」與「產品創新」。

- 重新設計工作流程(Workflow Redesign)。

- 近半數高績效者表示,AI 的導入促使他們從根本重構工作流,而非只是將工具疊加在舊系統上。

- 領導層強力支持。

- 高績效組織的主管比一般企業高出三倍的機率主動倡導、參與並示範 AI 使用。

- 投資更積極。

- 三分之一的高績效企業將超過 20% 的數位預算投入 AI 技術。

這些企業的共同心法是:AI 不是外包工具,而是組織 DNA 的重組力量。

四、AI 帶來的效益:創新、滿意度與差異化

儘管 AI 對企業整體營收或 EBIT(息稅前利潤)的直接貢獻仍有限,但它正在帶來更深層的變化。

根據報告:

- 64% 的受訪企業認為 AI 已明顯提升創新力;

- 近一半表示客戶滿意度與品牌差異化有明顯改善;

- 軟體工程、製造與 IT 領域最明顯降低成本;

- 行銷與策略部門則是營收成長的最大貢獻者。

換言之,AI 正在重新定義「競爭優勢」的形狀。

企業不再只是比產品與價格,而是在比「模型的學習速度」、「數據反饋循環」與「自動化決策的深度」。

五、AI 對勞動力的影響:重組,而非取代

AI 對就業市場的影響依然是最具爭議的議題之一。

根據調查:

- 32% 的企業預期明年整體員工數將減少;

- 43% 預期維持不變;

- 13% 則預期增加人手。

這樣的數據顯示:AI 並非「全面取代」的浪潮,而是推動工作重新配置的力量。

例如:

- 行政職能被自動化後,釋放出更多時間用於分析與決策;

- 新興角色如「AI 導師(AI Trainer)」、「提示詞設計師(Prompt Engineer)」與「AI 合規顧問」快速崛起;

- 尤其大型企業更傾向擴充 AI 專才團隊,特別是軟體與資料工程師。

這意味著,AI 時代的競爭核心,將是「人機協作」而非「人機對抗」。

六、AI 風險管理:企業從放任到治理

AI 的高速發展,也讓風險議題浮上檯面。

McKinsey 調查顯示,51% 的企業已經經歷過至少一次 AI 帶來的負面後果,其中最常見的是:

- 模型不準確(inaccuracy);

- 缺乏可解釋性(explainability);

- 侵犯智慧財產權;

- 合規與隱私風險。

與 2022 年相比,企業平均現在會主動管理 四種 AI 風險(過去僅兩種)。

這反映出:企業開始意識到「AI 治理」(AI Governance)與「透明性」的重要性。

高績效企業在這方面走得更前,會制定明確流程:

- 何時需要人工驗證模型輸出;

- 如何追蹤 AI 決策過程;

- 如何在技術、數據與倫理三方面同步建立防護網。

這不僅是風險控管,也是建立品牌信任的新基礎。

七、AI 的未來:從增強到共創

回顧這份長達 30 頁的報告,McKinsey 傳遞出一個清晰訊息:

AI 的「工具時代」正在結束,「智能體時代」正式開啟。

未來的競爭不在於誰採用 AI,而在於:

- 誰能把 AI 嵌入核心流程;

- 誰能讓 AI 成為組織成長的內燃機;

- 誰能讓 AI 與人協作,創造新價值。

「AI 的真正價值,不在於生成更多內容,而在於創造更快的決策、更聰明的組織,與更具創造力的未來。」

對企業來說,現在是時候問自己:

你的 AI,還停留在輔助階段,還是已經成為行動夥伴?

📖 想看完整報導可前往:

👉 https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

資料來源:

McKinsey & Company《The State of AI 2025:Agents, Innovation, and Transformation》

https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

![[AI郵報新年特輯] 2025 - 26 Top 5 AI 工具 & 大事件回顧](/content/images/size/w600/2026/02/image-33-1.png)