【PwC Insight Hub】從關稅風暴到供應鏈重組:台灣製造業如何用三步走出「不確定時代」

美中關稅戰再起,台灣製造業正被迫重新定義「供應鏈韌性」。 2025 年初,美國再度擴大《301 條款》,對中國鋼鋁、電池材料、電子零組件課徵 25% 關稅,短短數週內,多家台廠被迫調高報價、重排交期。這不只是成本上升,更是供應鏈節奏全面失衡。 PwC Consulting 結合 SAP 的 Control Tower、IBP 與 EWM 三大平台,提出「可預演的供應鏈」解法,幫助企業即時看見異常、模擬多情境風險,並快速重配物流與倉儲。從「看不見」到「能預演」、再到「自動行動」,成為台灣製造業在地緣政治與關稅夾擊下的生存關鍵。

2025 年初,美國宣布再度擴大《301 條款》,對中國進口的鋼鋁、電池材料與電子零組件課徵高達 25% 關稅。短短幾週內,台灣多家零組件廠就收到客戶通知:若產品含中國原料,出口美國的報價將被調高至少一成。

這不是雞腿便當漲 10 塊錢,咬咬牙就忍過去的場景,想像每年出口美國的整體營收,若含中國成分就必須多付 10% 的「關稅成本」,對某家年出口美國 1 億美元的零件廠來說,相當於額外支出 1000 萬美元。

而問題也不只是「成本+10%」的帳面數字,它牽連的節點極廣:貨物可能卡在報關倉庫、交期被迫分散備料、客戶重新議價,每一個變動都可能觸發一連串報關、會計與供應調度的連鎖效應。可謂「一法動全身」,讓企業恨不得世界和平——尤其是台灣,同時以中國與美國為最大出口市場的國家。

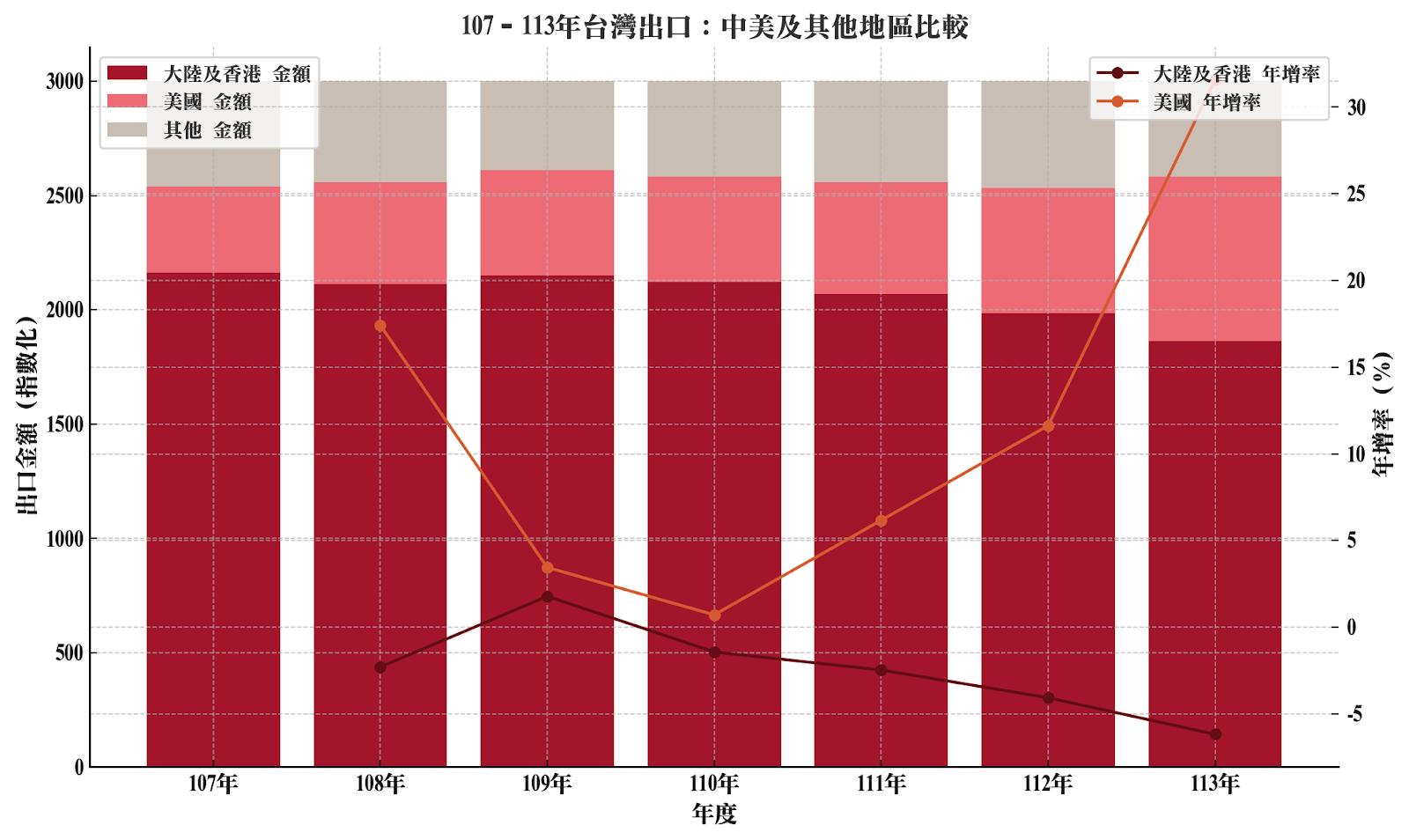

根據財政部統計處《進出口貿易統計》,以民國 107 年至 113 年的台灣出口結構來看:對 大陸及香港 的出口比重明顯下降,反映台商產能外移與終端需求的「去中化」趨勢;對 美國 的出口則持續回升,成為近年出口主力市場之一,特別受惠於電子供應鏈重組與 AI 伺服器需求。至於 其他地區 的出口變化不大,但內部結構已轉向東南亞與墨西哥。

這不是單一事件,而是一場跨區域、跨產業的連鎖變動。中美貿易戰不只是關稅戰,它正在重塑「誰能供貨、誰能準時、誰能生存」的遊戲規則。

地緣政治 × 關稅政策的雙重衝擊

2020 年代中期以來,地緣政治風險與關稅政策雙管齊下,正對原料與中間輸入件的供應鏈造成空前的壓力。這其中,兩條主線尤為關鍵:一是國家安全/戰略考量驅動的出口控制與資源重整,二是瓶頸成本提升與生產節奏破裂的經濟反饋。

地緣政治風險:資源與運輸路線成為「戰略棋子」

以原料為例,中國掌握全球大宗「電池材料」與「稀土精煉加工能力」,報告指出美國對電池石墨、高純度鈷、稀土等中間體的進口高度依賴中國。 舉例而言,若某關鍵礦產因為限制出口或物流中斷被卡住,那麼整條下游電池、電子、汽車零組件供應鏈就可能出現「原料進不來、零件不能組裝、交期延誤」的連鎖反應。

關稅政策:從成本提升到運作節奏撼動

同時,關稅政策帶來的效應也不只是「多繳關稅」這麼簡單。研究指出,當進口中間投入品面臨關稅,會出現:成本上升、需求預測失準、備料與庫存策略失效。實際舉一個場景:原本每日交貨正常、供應鏈節奏穩定的零件工廠,因為某原料徵稅或關稅制裁跳動,就需要「被迫改地點備貨」「增加庫存週期」「延長交貨天數」——這些都是隱藏成本。根據一篇賓州州立大學的一篇研究顯示,因為輸入品關稅與運送延遲,交貨期平均延長約 21 天,產出減少 7.3% 、價格上升 1.8%。

結合影響:台灣製造業的「雙邊夾擊」

對於像台灣這樣出口導向、極度依賴中美兩側市場的經濟體來說,這種「地緣+關稅」夾擊尤其殘酷。一方面中國供應鏈所在的上游若出現限制或輸出變數,台灣廠商就面臨原料來源重構;另一方面,美國課稅或制裁若擴大,出口至美市場的成本與風險同步提升。這就意味著:從「你有料、能出貨」變為「你有料、但可能被卡、或成本上升、或交期不保」——供應鏈節奏被迫重新校準。根據多篇分析,這樣的變動已不僅是「備個多一兩週」而是「企業必須重新思考生產、供應、備料、交期、原產地」的整體架構。

從危機到架構:PwC Consulting × SAP 的解法層次

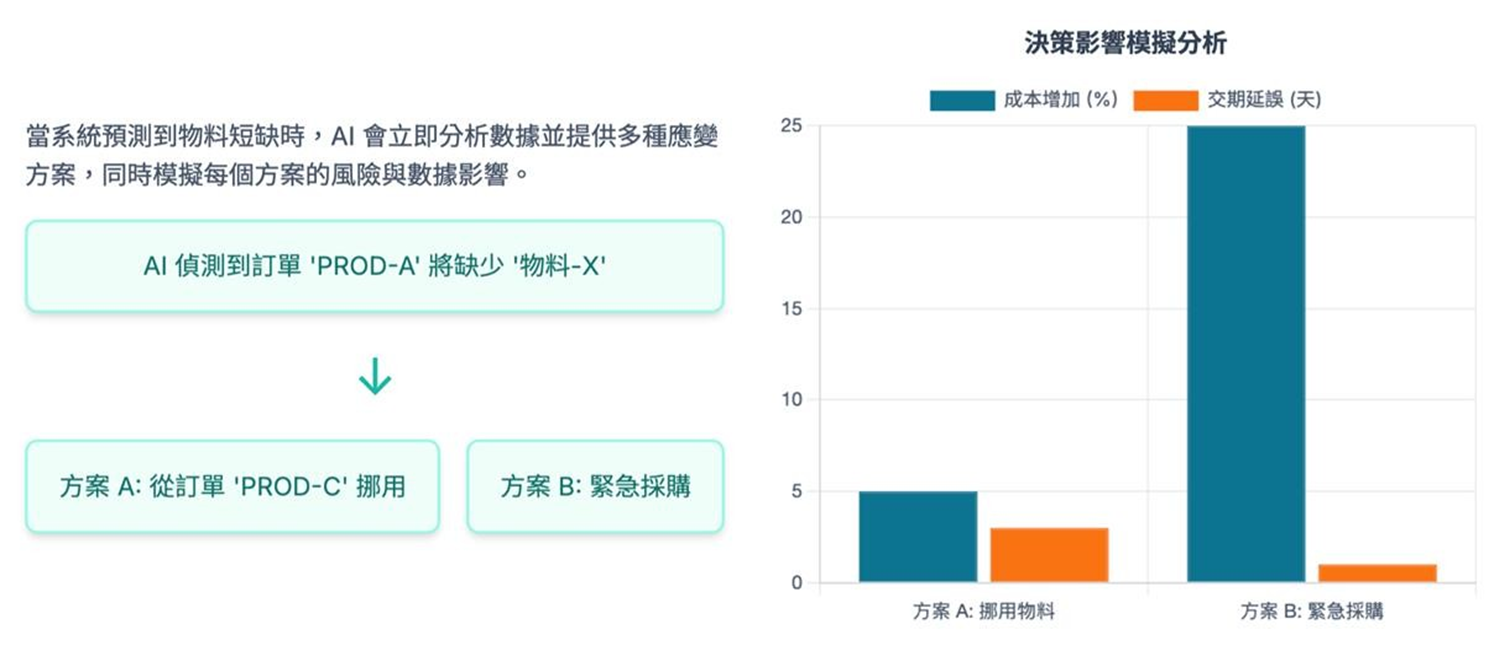

當供應鏈成為地緣政治的前線,企業面對的不再只是關稅表格,而是一個每天都在改變的「風險劇本」。誰能更早預判瓶頸、模擬對策、協調內外部資源,誰就能在下一輪斷鏈中活下來。

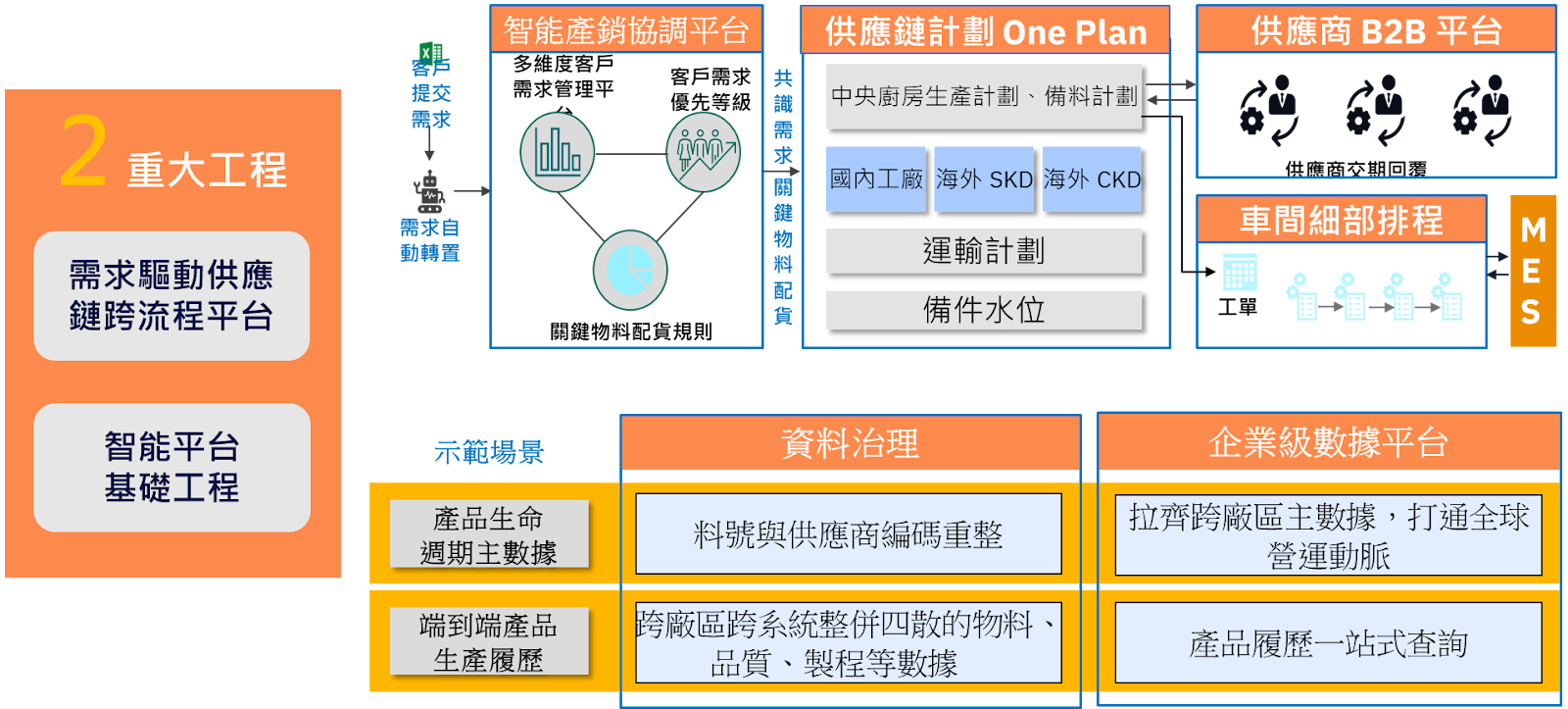

PwC Consulting 的做法,是以 「可預演的供應鏈」(Predictive Supply Chain) 為核心,結合 SAP 的三大平台能力,從策略層一路打通到執行層:

第一步、先看見,才能反應:建立可視化供應鏈中樞

過去台灣的企業資料通常是靜態的,原料卡在港口、出貨延遲、關稅條件變更這些事件,往往要等到周會或財務結帳時才被發現——這時距離問題發生,可能已經過了兩週。

PwC Consulting 的第二步,是讓企業「即時看見正在發生的事」。透過 SAP Supply Chain Control Tower 結合 Ariba Network,PwC 為企業打造一個能即時監控原料流向、供應商交期與在途貨況的「供應鏈雷達」。當任一節點出現異常,系統會自動推播預警,並根據成本、風險、交期三項指標提出建議解法。

這意味著,企業不再需要靠人工追問或 Excel 對帳,就能從雲端平台看到端到端的即時現況。從「事後報告」變成「即時行動」,是供應鏈韌性的第一道防線。

第二步、用模擬代替猜測:預演多情境供應鏈斷點

地緣政治和關稅政策最大的挑戰,不在於發生與否,而在於「變得太快」。原料受限、港口擁塞、供應商中斷、關稅上調——每個事件都可能讓排產與採購全盤重算。過去企業往往只能「等變動發生再反應」,但如今 PwC Consulting 讓決策者能「預先模擬再行動」。

利用 SAP IBP (Integrated Business Planning),PwC 協助企業建立專屬的 Scenario Library(情境庫)。顧問會根據各國稅率、原產地規則、供應商可靠性、運輸時程等變數,設定多組模擬參數。所以當政策、運輸或市場需求有變,企業可以在幾分鐘內看到不同情境下的產能利用率、毛利率與交付水準,從而提前 3–7 天預判風險。

第三步、從模擬到落地:快速重配物流與倉儲

模擬能指引方向,但真正的挑戰在於「如何把演算結果實際付諸執行」。許多企業在導入預測系統後,依然卡在執行層:生產知道要換料,倉儲卻還在等舊貨出清;物流想改路線,報關文件卻跟不上。這種「系統會算,但現場動不了」的斷層,是供應鏈數位化的最後一道難關。

PwC Consulting 把 IBP 模擬結果直接下推到執行系統,讓動作自動發生。透過 SAP EWM(Extended Warehouse Management) 與 SAP TM(Transportation Management),企業能即時重排庫位、出貨節奏與運輸路線。

所以當 IBP 模擬出關稅上升或港口延誤的情境時,EWM 會自動優化出貨順序與庫存配置,而 TM 則能根據最新運輸成本與交期動態調整承運商與路線。

從看不見到自動化,供應鏈轉型的核心邏輯

從 PwC Consulting 的實際導入案例中,我們觀察到:當企業能從「看不見」到「能預演」,再到「立即重配」,這三步其實構成了供應鏈數智轉型的核心邏輯。供應鏈不再只是企業的營運環節,而是一套能自我學習、預測與執行的神經系統。

而這樣的能力,正是在當下時代最需要的。從美國獨佔全球經濟老大的地位,到近年美元走弱、美債信心下滑,世界的節奏正從「穩定」轉為「波動」——而這樣的變化只會越來越多,不會越來越少。這意味著全球企業都將被迫面對更高頻的調整節奏:組織文化要能即時協作,營運架構要能快速重構,策略決策要能即時反饋。

而這,也正是 PwC Consulting 協助導入的核心要點:讓企業在不確定的世界裡,看得見、算得準、動得快。

立即深入了解更多實務案例

面對地緣政治與供應鏈再平衡浪潮,企業該如何運用 AI 與智慧稅務策略,化挑戰為全球擴張新契機?

聯繫資訊

若您對資誠創新諮詢有限公司的顧問服務有任何疑問,或想進一步探討如何透過我們的解決方案來推動企業成長,請不吝與 PwC Consulting 的專業顧問聯繫:

馮丹菱

資誠創新諮詢有限公司 資深副總經理

電子郵件:dahlia.feng@pwc.com

![[AI郵報新年特輯] 2025 - 26 Top 5 AI 工具 & 大事件回顧](/content/images/size/w600/2026/02/image-33-1.png)