Wikipedia 流量暴跌 8%!AI 搜尋正在殺死維基百科嗎?

當 ChatGPT 取代 Google,人類知識的未來在哪裡?

震撼數據:Wikipedia 遭遇史上最大流量危機

2025 年 10 月 17 日,維基媒體基金會發布驚人報告

全球最大的免費知識庫 Wikipedia(維基百科) 正面臨前所未有的挑戰。根據維基媒體基金會(Wikimedia Foundation)最新公布的數據:

與 2024 年同期相比,Wikipedia 的人類頁面瀏覽量下降了約 8%

這個數字看似不大,但對於一個每月獲得數十億次瀏覽的網站來說,這意味著:

- 每個月損失數億次的人類訪問

- 25 年來首次出現如此明顯的流量下滑

- ⚠標誌著網路知識獲取方式的根本性轉變

罪魁禍首:AI 搜尋和社群媒體的崛起

AI 正在改變我們尋找資訊的方式

維基媒體基金會在報告中明確指出,流量下降的主要原因是:

生成式 AI 直接提供答案

過去的搜尋流程:

使用者提問 → Google 搜尋 → 點擊 Wikipedia 連結 → 閱讀完整文章

現在的 AI 搜尋流程:

使用者提問 → ChatGPT/Gemini/Copilot → 直接顯示答案 → 不需要點擊任何連結

搜尋引擎的「零點擊搜尋」

Google、Bing 等搜尋引擎現在會:

- 直接在搜尋結果頁顯示摘要

- 使用 AI 生成回答(通常來自 Wikipedia)

- 使用者不需要點進 Wikipedia 網站

年輕世代轉向社群影片平台

Z 世代和 Alpha 世代更傾向於:

- TikTok、YouTube Shorts、Instagram Reels

- 透過短影片學習知識

- 不再使用傳統網頁搜尋

數據背後的真相:機器人流量的詭計

Wikipedia 如何發現異常流量

這個故事其實比表面看起來更複雜。

神秘的巴西流量激增

2025 年 5 月,維基媒體基金會觀察到:

- 異常高量的「人類」流量

- 大部分來自巴西

- 數據看起來很可疑

調查發現:機器人偽裝成人類

經過深入調查,基金會發現:

這些流量其實是「機器人」(Bots),被設計成看起來像人類訪問

為什麼機器人要偽裝?

- 商業公司想抓取 Wikipedia 內容訓練 AI

- 但 Wikipedia 限制機器人存取

- 所以機器人偽裝成人類來繞過限制

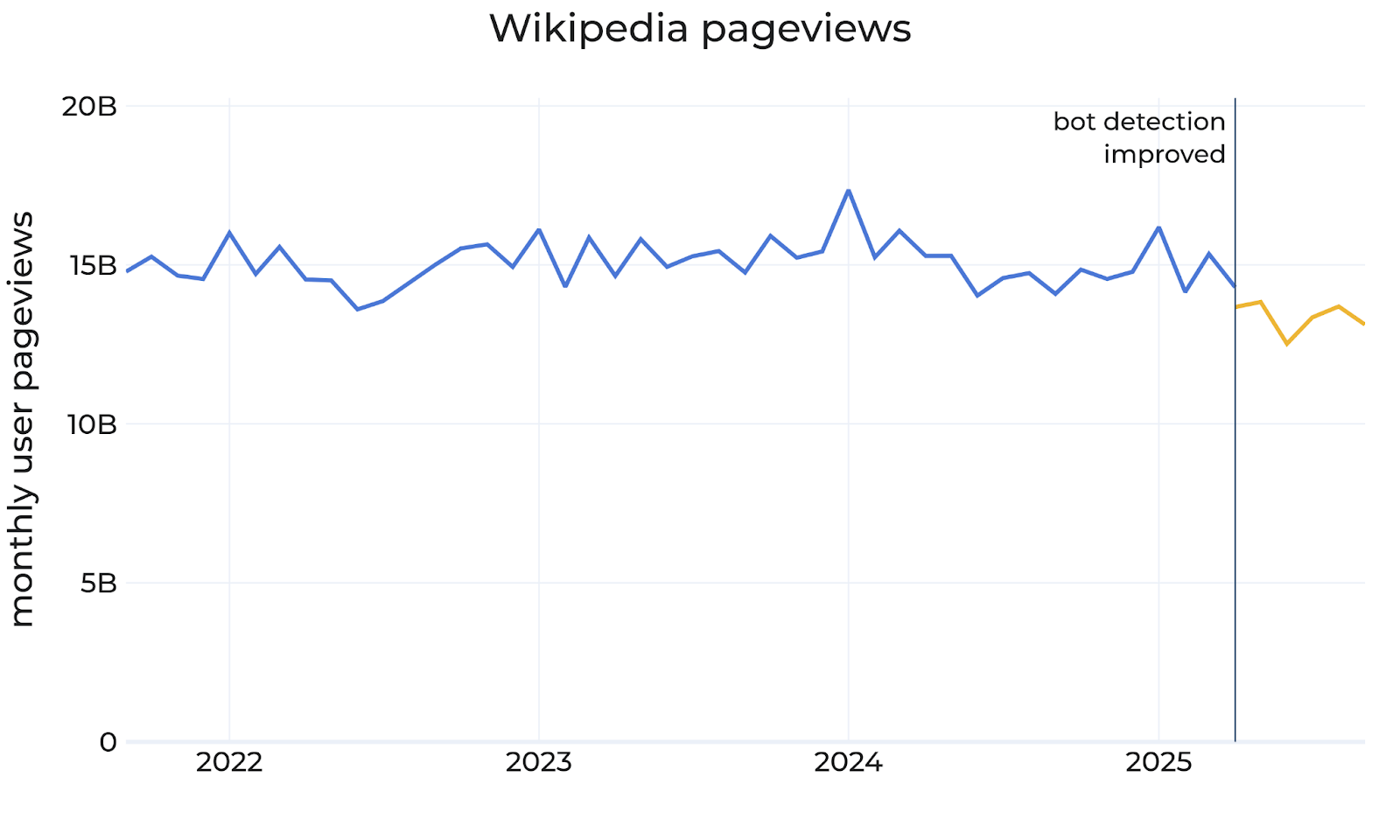

修正數據後的震撼發現

當維基媒體基金會:

- 升級機器人偵測系統

- 重新分類 2025 年 3-8 月的流量

- 過濾掉偽裝的機器人流量

結果顯示:真實的人類流量下降了 8%

流量趨勢圖解

2021-2024:穩定成長或持平

2025 年 5-6 月:看似激增(其實是機器人)

2025 年修正後:下降 8%(真實人類流量)

這不只是 Wikipedia 的問題

整個網路生態系統正在改變

維基媒體基金會強調:

"這些流量下降並不意外。許多其他出版商和內容平台也報告了類似的轉變。"

誰都無法倖免

受影響的平台:

- 新聞網站

- 教育內容平台

- 知識部落格

- 創作者網站

- 學術資源網站

共同趨勢:

- 直接訪問流量下降

- AI 爬蟲壓力增加

- 廣告收益減少

- 內容創作者收入下降

諷刺的真相:Wikipedia 比以往更重要

AI 越強大,就越依賴 Wikipedia

這是整個事件最諷刺的部分:

Wikipedia 是 AI 的「大腦」

幾乎所有大型語言模型(LLM)都使用 Wikipedia 訓練

包括:

- ChatGPT(OpenAI)

- Gemini(Google)

- Copilot(Microsoft)

- Apple Intelligence

- Claude(Anthropic)

搜尋引擎優先引用 Wikipedia

當你問 Google、Bing 問題時:

- 答案摘要通常來自 Wikipedia

- AI 生成的回答基於 Wikipedia 內容

- 知識圖譜資料來自 Wikipedia

社群媒體也需要 Wikipedia

TikTok、Instagram、YouTube 上的「知識型內容」:

- 事實查核依賴 Wikipedia

- 教育影片引用 Wikipedia

- 平台推薦系統使用 Wikipedia 資料

關鍵矛盾

Wikipedia 內容使用量 ↑↑↑ 大幅增加

Wikipedia 網站訪問量 ↓↓↓ 持續下降

簡單說:

- 大家都在用 Wikipedia 的知識

- 但沒人訪問 Wikipedia 網站

為什麼這是個大問題?

志願編輯者減少

Wikipedia 的運作模式:

訪客閱讀文章 → 發現錯誤或想補充 → 成為編輯者 → 改善內容

如果沒人訪問網站:

- 潛在編輯者接觸不到 Wikipedia

- 新志願者數量減少

- 內容更新速度變慢

- 文章品質可能下降

數據證明

維基媒體基金會擔心:

"隨著 Wikipedia 訪問次數減少,可能會有更少的志願者成長和豐富內容"

捐款收入下降

Wikipedia 的資金來源:

- 100% 依賴個人捐款

- 零廣告收入

- 平均捐款額:約 15 美元

為什麼訪問量重要:

網站訪客看到捐款呼籲 → 理解 Wikipedia 價值 → 選擇捐款

如果訪問量下降:

- 💸 捐款者減少

- 📉 收入下降

- ⚠️ 營運經費不足

- 🆘 可能影響服務品質

內容創作者得不到認可

現況:

- 志願者花數小時撰寫文章

- AI 複製內容並重新包裝

- 使用者看到 AI 的回答

- 完全不知道來源是 Wikipedia

這就像:

你辛苦做了一道菜,別人端走了,所有人都稱讚那個端菜的人

知識生態系統的崩潰風險

惡性循環可能:

訪問量下降

↓

編輯者減少

↓

內容品質下降

↓

AI 學到錯誤資訊

↓

網路知識品質下降

↓

所有人都受害

Wikipedia 正在採取的行動

維基媒體基金會的反擊計畫

面對這個危機,Wikipedia 並沒有坐以待斃。

執行存取政策,開發歸因框架

問題: 科技公司免費抓取 Wikipedia 內容訓練 AI

對策:

- 執行更嚴格的機器人存取政策

- 限制商業爬蟲的頻率

- 開發「歸因框架」(attribution framework)

- 推出 Wikimedia Enterprise 服務

Wikimedia Enterprise 是什麼?

簡單說:付費的 API 服務

- 針對商業公司(如 Google、OpenAI)

- 需要付費才能大規模存取

- 提供結構化、高品質的資料

- 合法且可持續的存取方式

已合作的公司:

- Google(已付費合作)

- 部分 AI 公司(正在談判)

改善讀者體驗

新成立兩個團隊:

Reader Growth Team(讀者成長團隊)

- 研究如何吸引新讀者

- 測試不同的內容呈現方式

- 優化行動裝置體驗

Reader Experience Team(讀者體驗團隊)

- 改善網站設計

- 提升載入速度

- 優化搜尋功能

提升行動編輯體驗

現況問題:

- 大部分人用手機瀏覽

- 但 Wikipedia 編輯介面是為電腦設計

- 手機編輯非常困難

改善計畫:

- 重新設計行動編輯介面

- 提供新手友善的教學

- 讓新志願者有更好的「初次編輯體驗」

Future Audiences 專案:接觸年輕世代

目標: 在年輕人常用的平台上提供 Wikipedia 知識

實驗中的平台:

- YouTube:知識型短影片

- TikTok:快速事實分享

- Roblox:遊戲化學習

- Instagram:視覺化知識內容

- 聊天機器人:對話式學習

策略:

如果年輕人不來 Wikipedia,那就把 Wikipedia 帶到他們常去的地方

這對網路意味著什麼?

免費知識的未來危在旦夕

Wikipedia 的獨特性

在整個網路世界中,Wikipedia 是唯一同時具備以下特質的大型平台:

可驗證性(Verifiability)

- 所有內容必須引用可靠來源

- 不能有原創研究

- 事實必須可以被驗證

中立性(Neutrality)

- 不偏袒任何立場

- 呈現所有主要觀點

- 避免宣傳和偏見

透明性(Transparency)

- 所有編輯歷史公開可見

- 討論過程完全透明

- 任何人都可以查看變更記錄

免費與開放

- 完全免費使用

- 無廣告干擾

- 開源授權(CC BY-SA)

對比其他平台:

| 平台 | 免費? | 無廣告? | 透明? | 中立? |

|---|---|---|---|---|

| Wikipedia | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |

| ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |

| ChatGPT | 部分 | ❌ | ❌ | ❌ |

| ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | |

| TikTok | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |

結論:這是每個人的戰鬥

Wikipedia 不只是一個網站

25 年來,Wikipedia 證明了一件事:

當人們為了知識而非利潤合作時,可以創造出比任何商業公司更偉大的東西。

但現在,這個奇蹟正面臨威脅。

三個核心問題

- 技術問題: AI 改變了資訊流動方式

- 經濟問題: 免費內容難以維持永續運作

- 文化問題: 年輕世代不理解開放知識的價值

我們的選擇

選擇 A:什麼都不做

- 任由 Wikipedia 衰退

- 知識成為商品

- 加劇社會不平等

選擇 B:採取行動

- 改變使用習慣

- 支持內容創作者

- 建立永續的知識生態系統

最後的呼籲

給每一位讀者:

下次當你:

- 使用 ChatGPT 查資料

- 在 Google 看到答案摘要

- 在 TikTok 學到新知識

請記得問自己:

- 這些資訊從哪裡來?

- 誰花時間創作了這些內容?

- 我能如何回饋?

因為如果我們不珍惜 Wikipedia,總有一天我們會失去它。

而那時候,我們才會真正理解,我們失去的不只是一個網站,而是整個世代共同創造的人類知識寶庫。