【AI 新手包 #2 提問力養成班】好提問的黃金公式:R-S-T 框架完整指南(角色 / 情境 / 任務)

AI 回答常常不準?問題可能出在提問太模糊!透過 R-S-T 框架(角色、情境、任務),快速學會結構化提問,讓 ChatGPT 輸出更精準。

為什麼 AI 提問需要框架?

許多人在第一次使用 ChatGPT 或其他 AI 工具時,常常會有一個共同的疑問:「為什麼它給的答案總是不準、甚至答非所問?」其實問題並不在於 AI 不夠聰明,而是我們的提問方式過於模糊。AI 的運作就像一面鏡子,它會依照你輸入的訊息進行生成;如果你只下達一個籠統的指令,例如「幫我寫一份履歷」,AI 也只能依照最普遍的模式輸出,結果往往和你的需求差距甚大。

想像一下,當你請朋友幫忙時,如果只說「幫我寫點東西」,對方一定無法知道該從哪裡著手;但若你能清楚說明「以科技公司 HR 的角度,幫我改寫一份申請 AI 實習的履歷摘要」,對方的回應就會更精準。同樣的道理也適用於 AI 對話。

因此,要讓 AI 成為真正的生產力助力,關鍵在於 結構化提問。透過「R-S-T 框架」(角色 Role、情境 Scenario、任務 Task),我們可以把需求拆解得更明確,讓 AI 進入正確的角色、理解背景,再根據具體任務提供貼近需求的回答。這不只是「問問題」的技巧,更是從新手邁向高手的第一步。

什麼是 R-S-T 框架?

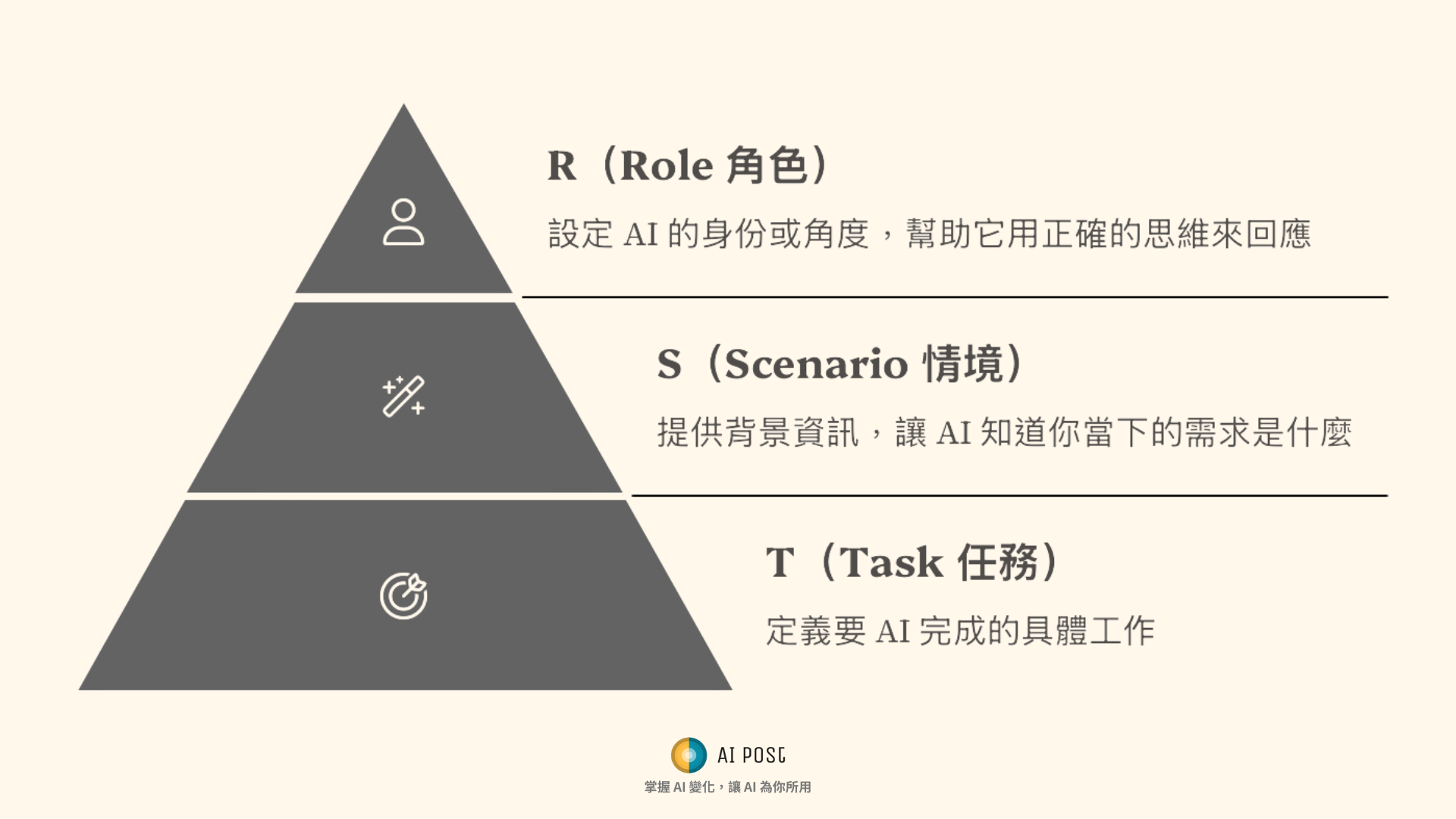

如果把 AI 想像成一位助理,那麼要讓它發揮最大效用,就必須先告訴它「你希望它扮演誰」、「它處於什麼情境」、以及「你要它完成什麼任務」。這正是 R-S-T 框架的核心精神:

- R(Role 角色):設定 AI 的身份或角度,幫助它用正確的思維來回應。例如,你希望它是「10 年經驗的軟體工程師」、還是「專精於市場行銷的顧問」?不同角色會大幅影響答案的深度與語氣。

- S(Scenario 情境):提供背景資訊,讓 AI 知道你當下的需求是什麼。情境越具體,AI 越能理解你想要的方向。像是「正在準備一場求職面試」或「需要為咖啡廳規劃社群貼文」。

- T(Task 任務):定義要 AI 完成的具體工作。任務必須清楚、可執行,最好還能有量化的要求,例如「請幫我寫出 200 字的履歷摘要」或「請列出五個能提升轉換率的文案」。

這三個元素缺一不可。許多人之所以覺得 AI 回答空泛,通常是因為少了「角色」或「情境」,導致 AI 只能給出模糊的標準答案。R-S-T 框架的價值就在於 讓問題結構化,幫助你把「腦中模糊的需求」轉化成「AI 能精準理解的任務」。

簡單來說,R-S-T 就像是提問的導航系統。只要你能清楚告訴 AI「你要它扮演誰(R)、在哪個場景工作(S)、要做什麼事(T)」,就能大幅提升回覆的準確度與實用性。

逐層拆解:如何使用 R、S、T

學會 R-S-T 框架後,很多人會問:「我真的需要三個元素都用上嗎?」答案是,取決於你的需求精確度。以下分成單層、雙層與三層,逐步展示差異。

單層使用:效果有限

最基礎的做法是只使用其中一個元素。例如你對 AI 下達:「你是面試官。」這樣的指令雖然能稍微引導 AI 的角度,但因為缺少情境和任務,AI 仍然不知道該怎麼幫你,可能只會泛泛地描述「面試官會看哪些重點」。

雙層組合:開始聚焦

再進一步,你可以組合兩個元素,例如「你是一位 HR,請幫我修改履歷。」這樣 AI 至少知道自己是 HR(角色),任務是修改履歷(任務)。比起單層,答案會更貼近實用,但因為沒有交代情境,AI 不知道你要投遞的職位或產業,建議往往仍顯得過於通用。

三層完整:避免模糊

最理想的方式是將 R、S、T 三個元素都明確交代。例如:

- R(角色):你是一位科技公司 HR

- S(情境):正在審閱一份申請 AI 實習職缺的履歷

- T(任務):請幫我改寫 200 字的履歷摘要,突出專案經驗

這樣的提問能夠清楚鎖定 AI 的身份、背景與任務,輸出的內容自然會更符合需求。

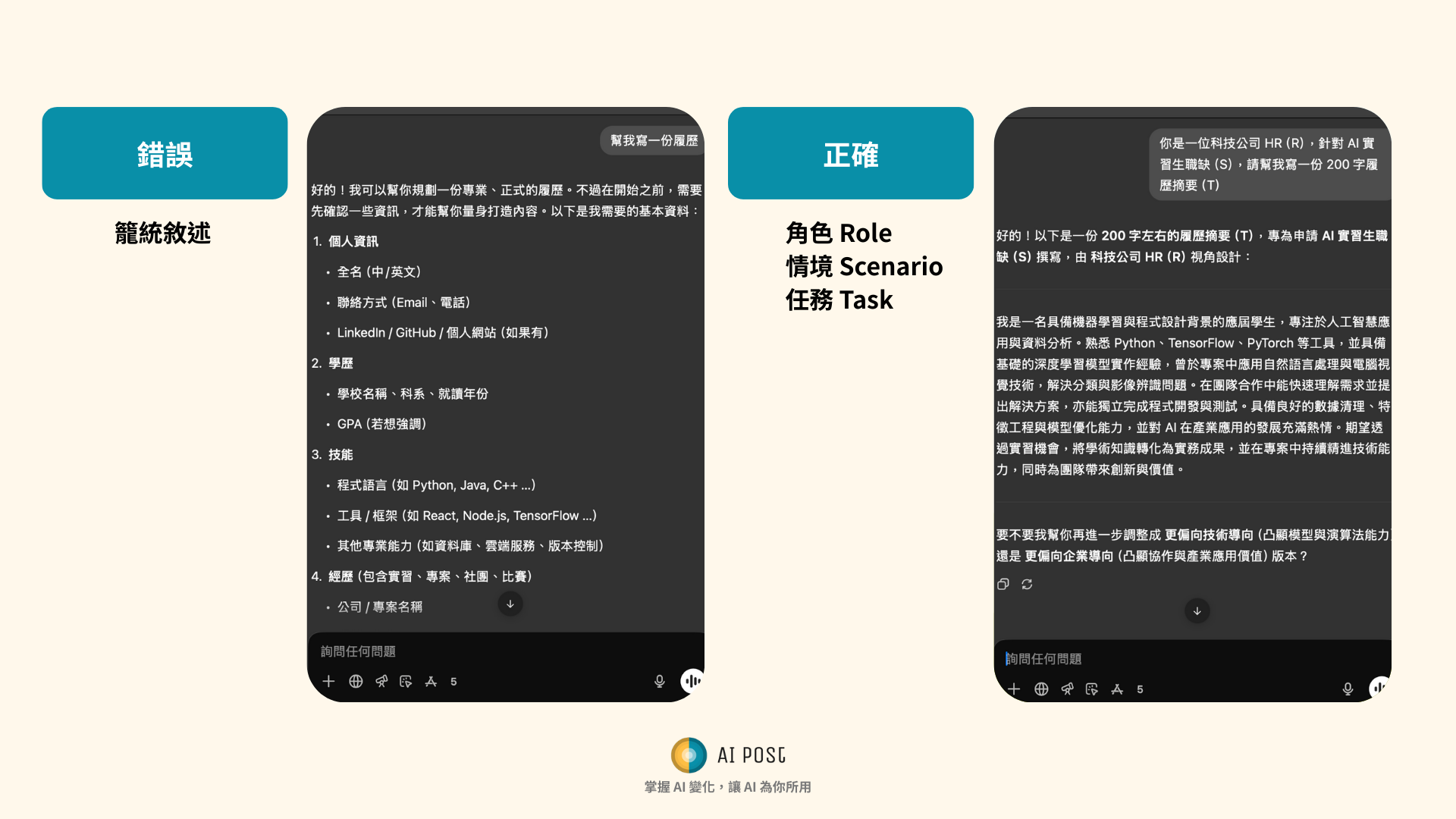

示範對比:普通提問 vs R-S-T 提問

- 普通提問:「幫我寫一份履歷。」

- 可能的 AI 回答:一份制式化的履歷範本,缺乏針對性。

- R-S-T 提問:「你是一位科技公司 HR(R),針對 AI 實習職缺(S),請幫我改寫一份 200 字履歷摘要,強調專案經驗(T)。」

- 可能的 AI 回答:精準聚焦於 AI 領域實習的需求,強調相關技能、專案成果,甚至提供更貼近企業需求的表達方式。

透過這樣的逐層拆解,可以發現 R-S-T 就像是一個放大鏡,能幫助 AI 聚焦在真正重要的部分。單層提問容易模糊,雙層提問能初步聚焦,但只有三層完整結合,才能讓 AI 輸出既有方向性,又能直接應用的答案。

不同領域的應用實例

R-S-T 框架最大的優勢在於「通用性」。無論你是學生、職場人士,還是創作者,都能用這個公式快速打造出清晰的提問。以下四個常見場景,能幫助你馬上理解如何套用。

學習領域

- R(角色):你是一位大學數學老師

- S(情境):正在幫學生準備期末考複習

- T(任務):請出三題涵蓋微積分的練習題,並附上解答

這樣的提問比「幫我出題」更具體,因為 AI 已被設定成「老師」,同時了解你要的範圍(期末考、微積分),最後任務明確(要三題+解答)。

職場領域

- R(角色):你是一位專案經理

- S(情境):明天即將召開 sprint 規劃會議

- T(任務):請幫我列出一份 5 項重點的會議 agenda

如果只問「幫我寫會議重點」,AI 可能給出雜亂無章的內容;但加入角色與情境後,答案會更符合敏捷開發的需求,例如任務分工、進度檢視、風險評估等。

生活應用

- R(角色):你是一位專業健身教練

- S(情境):有一位學生希望在三個月內增肌

- T(任務):請設計一週的飲食與重量訓練計畫

這樣的問題能讓 AI 給出的建議更貼近個人化需求,而不是單純複製網路上的健身菜單。

內容創作

- R(角色):你是一位資深文案企劃

- S(情境):客戶是一家新開幕的咖啡廳,要在 IG 宣傳

- T(任務):請生成五種不同風格的貼文文案(如溫馨、幽默、專業)

這能讓 AI 的回覆不只是單一文案,而是帶有變化、可以直接拿去測試的行銷素材。

從以上例子可以看出,R-S-T 框架能快速把模糊的「想法」轉換成 AI 可執行的「任務」。讀者在學習後不妨先挑選自己最常遇到的場景,嘗試寫出一個 R-S-T 提問,就能立刻感受到 AI 輸出品質的差異。

如何讓 R-S-T 提問更有效?

雖然 R-S-T 框架已經能幫助我們大幅提升提問品質,但若想要讓 AI 回覆更精準、更符合實際需求,還可以透過三個優化技巧進一步加強。

角色具體化

很多人提問時,習慣只用「專家」這樣的籠統描述。但不同領域的專家差異極大,這樣的設定往往無法真正鎖定需求。更好的做法是具體化,例如「10 年經驗的 Python 工程師」或「曾在矽谷創業的行銷顧問」。角色越明確,AI 越能以符合專業角度的方式回應。

情境細緻化

單純說「幫我寫履歷」或「幫我準備會議」通常太模糊。若能補充背景資訊,例如「針對應徵 AI 研究實習職缺」或「明天要與跨國團隊開會」,AI 就能掌握正確的脈絡,輸出的內容也會更實用。

任務可量化

任務描述愈具體,AI 的輸出就愈容易達到可用標準。與其說「給我一些建議」,不如明確設定限制,例如「請列出五個建議」、「請用表格呈現」、「控制在 200 字以內」。量化不僅能提高可操作性,也方便你直接拿結果使用。

加碼技巧:指定語言風格與輸出格式

除了角色、情境和任務,還可以額外補充「語氣」與「格式」需求。例如「請用輕鬆幽默的語氣撰寫」或「請輸出為 Markdown 表格」,讓結果更貼近實際應用場景。

總結來說,R-S-T 框架就像是一個骨架,而這些優化技巧則是讓骨架長出肌肉的關鍵。當你能同時掌握角色的具體化、情境的細緻化與任務的量化,AI 就能成為真正可靠的合作夥伴。

常見錯誤與快速修正

在實際操作中,許多新手常犯的錯誤就是「只丟出一個模糊的需求」。最典型的例子是:「幫我寫一份履歷。」這樣的提問雖然簡單,但對 AI 來說過於寬泛,無法知道要針對哪個產業、哪種職位、甚至需要什麼格式,因此輸出的結果往往是制式化、缺乏針對性的履歷範本。

如果套用 R-S-T 框架,問題馬上會變得清晰許多。修正後的版本可以是:「你是一位科技公司 HR(R),針對 AI 實習生職缺(S),請幫我寫一份 200 字履歷摘要(T)。」在這個版本中,AI 不僅知道自己要以 HR 的視角來審核履歷,也理解了應徵的情境,最後還有明確的長度與重點要求,輸出的內容自然更貼近真實需求。

事實上,大部分的提問失敗,都是因為缺少「角色」或「情境」,導致任務變成空洞的指令。只要能養成習慣,先補足這兩個要素,再加上明確的任務描述,就能避免大多數的提問雷區。R-S-T 框架的價值,正是在於幫助我們把模糊需求轉換成可執行的任務。

結語:R-S-T 是新手最快上手的提問力

AI 的回答品質,從來都不是隨機的,而是取決於你怎麼發問。好問題 = 好答案,這句話在 AI 時代尤其真實。R-S-T 框架(角色 Role、情境 Scenario、任務 Task)提供了一個最簡單卻強大的結構化思考方式,幫助新手把模糊的想法轉化為明確的指令。

無論是寫履歷、準備會議、還是規劃生活,透過角色定位、情境設定與任務定義,你都能讓 AI 的輸出更精準、更可用。下次和 AI 對話時,不妨先在腦中快速過一遍:「我希望它扮演誰?這件事的背景是什麼?我要它完成什麼具體任務?」只要習慣這樣提問,你就會發現 AI 能真正成為你高效的合作夥伴。

🎁 免費下載 GenAI 新手指南

我們幫你準備好一份「提問力才是你的 AI 超能力!從小白到高手這樣練」的入門手冊,教你從零開始,讓 AI 幫你做事。

新手包只對註冊用戶開放喔!

點下方的免費 Subscribe,馬上下載新手包!~