【科技新聞】OpenAI 攜手 AMD 簽下 6GW AI 晶片大單:撼動 NVIDIA 霸權、重塑全球 AI 供應鏈格局

OpenAI 與 AMD 宣布簽署 6GW AI 晶片合作協議,OpenAI 可持有 AMD 10% 股份,AMD 股價暴漲 34%。此舉標誌 AI 晶片供應鏈從 NVIDIA 獨大轉向多元競爭,揭開「算力新時代」序幕。

這是一場震撼 AI 世界的合作

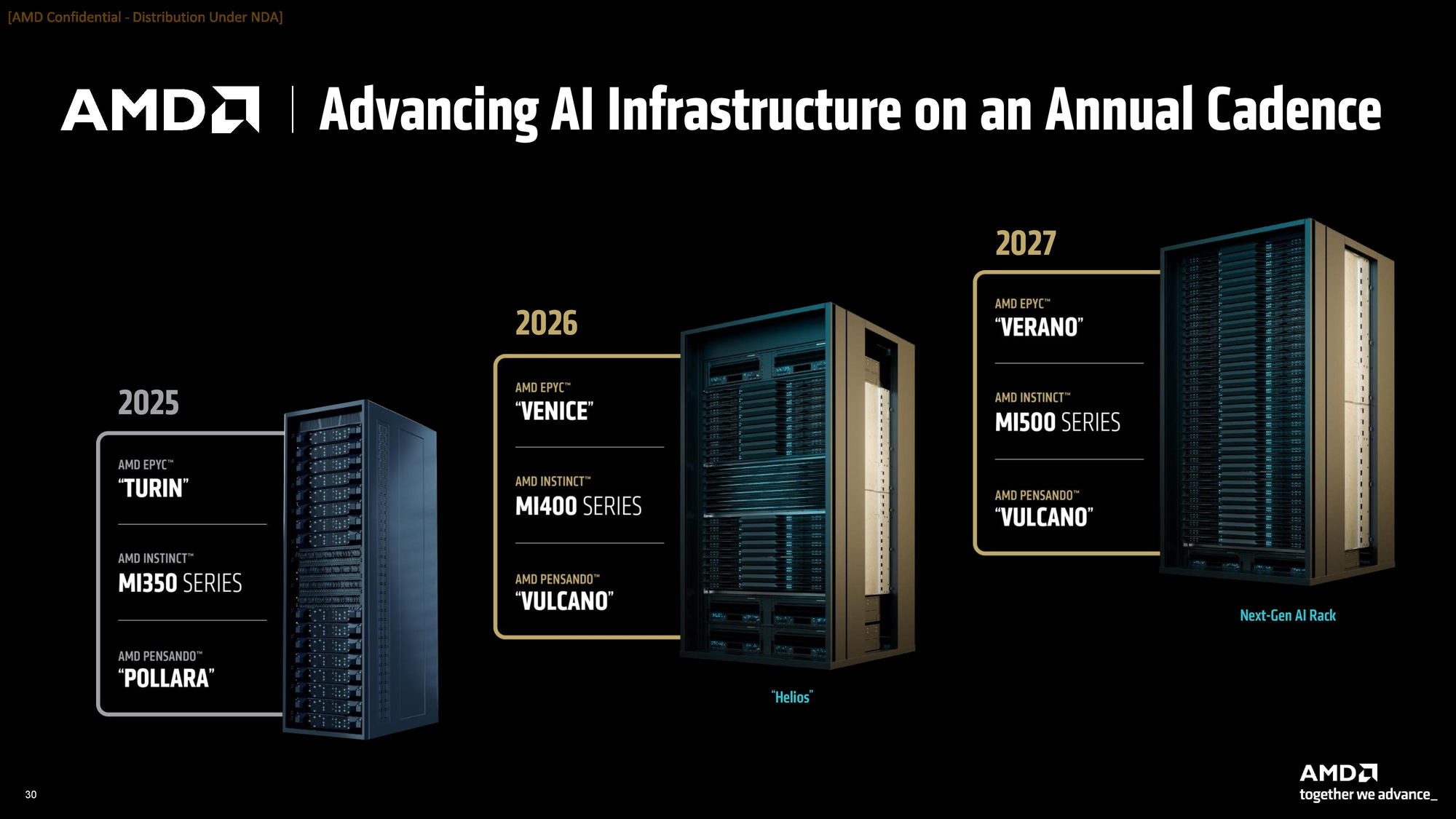

OpenAI 宣布與 AMD 簽署戰略合作協議,將部署高達 6 吉瓦(GW) 的 AMD Instinct GPU,打造新一代 AI 超級基礎設施。這不僅是全球最大規模的 GPU 採購之一,更是 OpenAI 首次與 NVIDIA 以外的供應商簽下長期協議。

合作內容包括:

| 項目 | 內容 |

|---|---|

| 合作標的 | OpenAI 與 AMD 簽署多年的 AI 晶片供應合作協議,部署總量達 6 GW(gigawatt,相當於大量 GPU 運算能力 |

| 初步部署時間 | 從 2026 年下半年開始,先導入 1 GW 的 AMD Instinct MI450 系列 GPU |

| 對應條款 | AMD 同時授予 OpenAI 一項認股權(warrant),可在達標後以每股 $0.01(十分低的價格)購買最多 1.6 億股 AMD 股份,約當 AMD 的 ~10 % 股權(視股數與條件而定) |

| 股價反應 | 在消息公布後,AMD 股價大幅上漲。多家媒體報導最高一度漲幅達 30%-34 %。 |

| 目的與方向 | 一方面,這協議幫助 OpenAI 多元化其算力供應來源,降低對 NVIDIA 的過度依賴;另一方面,也讓 AMD 更深度綁定 AI 生態系統,從邊緣玩家邁向核心供應商角色。 |

| 已有合作基礎 | OpenAI 與 AMD 過去就有技術合作、在 MI300X / MI350X 系列上有交互,但這次屬於更大規模的商業承諾。 |

消息一出,AMD 股價盤中飆漲逾 35%,最終收漲 34%,成為美股焦點。這場「晶片聯姻」讓市場看到,AI 基礎設施的遊戲規則,正在改寫。

這筆合作的戰略意義:為什麼值得重視?

這筆案子不只是「又一張大訂單」,它對 AI 晶片 / 計算基礎設施領域具有深遠意涵。以下幾點尤為關鍵:

打破單一供應商壟斷的格局

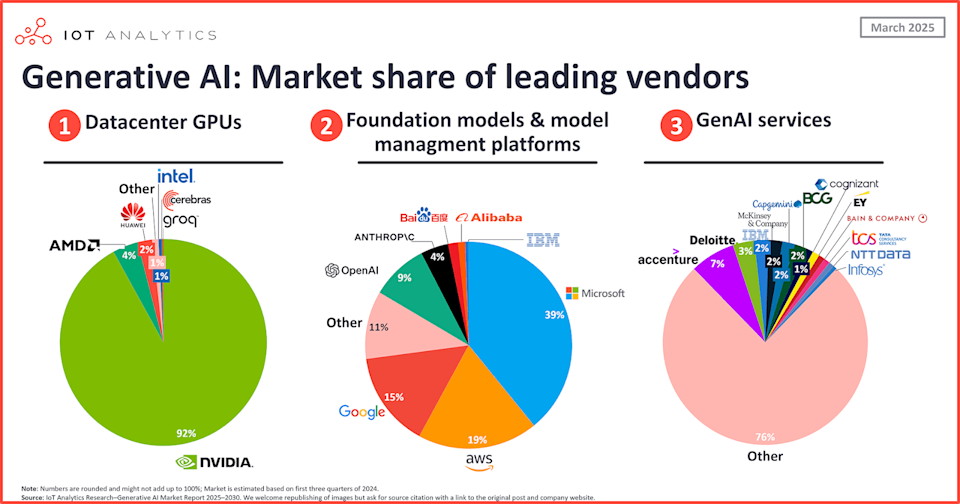

過去幾年,NVIDIA 幾乎壟斷全球 AI 晶片市場。從 ChatGPT 到 Midjourney,大部分模型都仰賴 H100 GPU 訓練與推理。

但這也帶來兩個問題:

- 供應鏈瓶頸:H100 價格高漲、交期長、算力短缺。

- 地緣風險:若美中關係緊張或供應中斷,整個產業都會「卡脖子」。

OpenAI 此舉是明確訊號——不再把所有算力押在一家公司上。AMD 的 Instinct 系列主打高性價比與能效比,在大型訓練上逐漸具備替代性。

對 OpenAI 來說,這就像是「讓引擎有第二家供應商」,不再受限於 NVIDIA 的產能與價格。

「多腿走路」的戰略:建立 AI 資本共生體

這不只是採購,更是策略性投資。OpenAI 擁有 AMD 認股權,最高可持有 1.6 億股(約 10% 股份)。這意味著兩者不只是買賣關係,而是互相綁定的「資本共生體」。

這種合作形式近年在 AI 領域頻繁出現,例如:

- NVIDIA 投資 AI 初創公司以刺激晶片需求;

- Microsoft 投資 OpenAI、再反向採購 Azure 雲端算力;

- OpenAI 現在投資 AMD,確保硬體供應穩定。

這形成一種新型的生態閉環──彼此投資、互相供應、估值相互推高。

有分析師形容這是一場「AI 圍城」:

「城內的公司互相取暖,城外的創新者卻越來越難進入。」

為 AGI 打下算力基礎

OpenAI 的最終目標是 AGI(通用人工智慧),但要訓練這種模型,需要龐大到難以想像的運算能量。

6GW 是什麼概念?

以目前每張 GPU 功耗約 700W 計算,這等於上千萬張 GPU 的規模。

換句話說,OpenAI 正在為下一代 GPT、甚至類人型 AI 模型準備「能源級」的算力。AMD 的參與,將使他們有能力更快訓練、部署、甚至讓 ChatGPT 變得更即時、更智慧。

投資市場:AMD 股價狂飆、NVIDIA 小震

消息發布後,AMD 股價在一日內暴漲 34%,市值大幅增加超過 500 億美元。分析師指出,這是 AMD 有史以來最大單日漲幅之一。

而 NVIDIA 股價則小幅下跌約 2%,投資人開始重新評估「AI 晶片第二陣營」的潛力。

CNBC 評論指出:「這不是 NVIDIA 的終結,但確實是 AMD 的重新登場。」

在 AI 晶片賽道上,AMD 現在被視為唯一有實力挑戰 NVIDIA 的對手。這場合作,讓它從「邊緣玩家」變成了「核心供應商」。

風險、隱憂與潛在阻礙

大合作帶來潛在機會,但也隱含不少挑戰與風險:

技術與供應落差風險

- AMD 的 MI450、後續系列是否能如期交付、達到性能/功耗/可靠性目標,是一個關鍵變數。若落後,OpenAI 或需退回其他供應商。

- GPU 與記憶體(尤其是 HBM、採用高頻高速記憶體)是整體性能的重要限制因素。若在這一環節供應不足,整體效能可能打折。

- 大規模佈建 AI 資源(冷卻、能源、散熱、基礎建設)本身就是難題。

高度集中化的系統風險

雖然此案有分散供應商的意圖,但另一方面,整個 AI 基礎設施仍會高度依賴極少數供應商(AMD、NVIDIA、矽晶圓廠、記憶體廠等)。只要其中環節出現供應中斷(如工廠火災、天災、國際制裁、運輸中斷),就可能牽一髮而動全局。

財務與投資風險

- 對 OpenAI 而言,6 GW 的訂單金額極龐大。如何籌資、確保現金流與成本回收是挑戰。

- 對 AMD 而言,即便有潛在收益,但要先投入研發、製造、設備擴充等成本,也有風險。若市場需求下滑或競爭加劇,回報期可能拉長。

反壟斷 / 法規風險

如此大規模的戰略合作,以及讓 AI 平臺可能持有晶片公司股份,容易引起監管部門的懷疑。若被視為形成壟斷或排除競爭者,可能面臨反壟斷調查或規範限制。

新創或小型公司被擠壓空間

當大型 AI / 雲端 /硬體公司越來越緊密形成生態圈,新興創業者或未被納入核心圈子的玩家可能被邊緣化,擠不進供應鏈或技術合作生態。

你我能感受到什麼?

雖然你、我不會親自去買 GPU 出來訓練大模型,但這種大規模合作,在長期會逐步反映到我們日常使用 AI 工具的「體驗」上:

- AI 工具更穩定、延遲更低

更強大的後端算力可支持更多併發、降低服務中斷風險、提升回應速度。 - 創新更有可能 — 多元競爭催生新功能

若晶片與算力供應更有競爭性,新雄(小公司)可能獲得更多機會,技術創新不那麼容易被一家公司壟斷。 - 價格可能下降

長期來看,硬體與算力供應鏈若不再過度壟斷,成本壓力可能透過競爭傳導,促成 AI 服務價格下降或更好的性價比。 - 潛在的不確定性與壟斷風險

若最終形成「幾家 AI / 晶片公司共生體」的格局,反而風險轉向競爭限制、新創被排擠、創新可能受限。

未來展望與觀察指標

要判斷這筆交易是否真的改寫 AI 產業格局,我會建議你持續觀察以下幾個指標/發展方向:

| 指標 | 為什麼要看 | 預期正面訊號 | 須警訊號 |

|---|---|---|---|

| AMD MI450 / 後續系列 GPU 的交付、性能與出貨量 | 技術能否落地 | 若按時交付、性能達標、出貨量增長 | 延遲、缺貨、品質問題 |

| OpenAI 在 2026 年後實際部署的算力量 | 訂單不只是承諾 | 若逐步接近 6 GW / 每年達標 | 若進展遲緩、購買量遠低於承諾 |

| AMD 與 OpenAI 的股權認購、認股權行使情況 | 綁定程度 | 若認股權多被行使、雙方利益捆綁 | 若認股權無法行使、條件太嚴苛 |

| NVIDIA / 其他晶片廠對應策略 | 競爭反應 | 若 NVIDIA 推出更強效能/更低成本產品 | 若仍高價高壁壘、失去市場主導權 |

| 監管動向 / 法規政策 | 大合作常引法規審查 | 若監管對這類跨界合作保持寬鬆 | 若反壟斷調查、限制跨業持股政策出現 |

這波 AI 晶片「聯姻」走向何處?

我認為這次 OpenAI–AMD 的合作案,確實可能是 AI 基礎設施邁入「多供應商協作時代」的一個重要里程碑。它標誌著 AI 產業正在嘗試走出過度集中於 NVIDIA 的格局,試圖讓整個生態更有彈性、更能抵禦供應鏈風險。

不過,這並不是說 NVIDIA 會因此被淘汰。相反,它仍掌握著極強的技術優勢與品牌信任。這場合作更像是一次力量再分配、優勢互補與競爭升級。未來最可能的格局,是 NVIDIA、AMD、其他潛在晶片設計商(或者 AI 平台自研晶片)之間的拉鋸。

從 NVIDIA 一家獨大,到多廠競爭並存,這場轉折象徵「算力民主化」的開端。

它或許讓科技更快、更便宜,但同時也提醒我們:

在這場以電力、晶片與資本為燃料的戰爭裡,創新與壟斷的界線,正越來越模糊。