OpenAI

OpenAI 取消新員工股權限制!AI 人才戰白熱化,xAI Meta Google 全跟進

OpenAI 取消新員工股權歸屬 cliff,直接回應 AI 人才戰白熱化——Google、Meta、Anthropic、xAI 全在開天價挖角,簽約金破億美元常態。OpenAI用「零懸崖」搶人,矽谷補償規則正式重寫。

OpenAI

OpenAI 取消新員工股權歸屬 cliff,直接回應 AI 人才戰白熱化——Google、Meta、Anthropic、xAI 全在開天價挖角,簽約金破億美元常態。OpenAI用「零懸崖」搶人,矽谷補償規則正式重寫。

每週大事電子報

每當我們提到「AI 工具變得越來越強」,其實是指它們在解決問題的方式上變得更加高效和靈活。從 Manus 1.6 MAX 模式的自動化流程,到 OpenAI 與迪士尼的十億合作,再 ChatGPT 引入 Claude Skills 功能——這些改變不只代表技術的進步,更是 AI 實際應用的拓展,從單純的工具升級為能夠主動執行任務的夥伴。 這週廢話不多說,馬上讓我們進入本週的五件 AI 大事,搭配一段觀察筆記 讓你不只是看熱鬧,也能看懂門道。 本周焦點事件 1. GPT-5.2 匆忙上線:OpenAI 在急什麼?聖誕更新可能才是重頭戲 2. 自動化最強的 AI Agent ─ Manus AI 推出 1.6 MAX,三大升級一次看

把「一堆分頁」變成「可互動小工具」:Google Disco 讓瀏覽器開始會做事。

ChatGPT

GPT-5.2 主打上班族生產力,長文、試算表與寫程式全面升級,成人模式預計 2026 登場。

養心沙龍

一場 AI 社群聚會,原本圍繞著模型升級與內容經營,卻在一桌精緻的蔬食中菜中悄悄轉了彎。 在養心沙龍,經典上海菜被重新演繹為蔬食版本,保留熟悉的醬香與口感,卻少了負擔感。 這頓飯沒有說服任何人改變飲食立場,卻讓一群高強度工作的數位創作者,自然地慢了下來,也重新感受「這樣吃,其實蠻舒服的」。

迪士尼與 OpenAI 宣布戰略合作,迪士尼投資 10 億美元入股 OpenAI,換取 Sora 視頻生成模型的專屬授權。這是 OpenAI 首次與娛樂巨頭深度綁定,預計 2026 年推出迪士尼專屬AI內容創作工具。

IBM 與全球教育巨頭 Pearson 宣布戰略合作,共同開發 AI 驅動學習工具,針對企業與個人用戶。這是 IBM Watsonx 與 Pearson 數位學習平台的首次深度整合,預計 2026 年全球部署。

VibeCoding

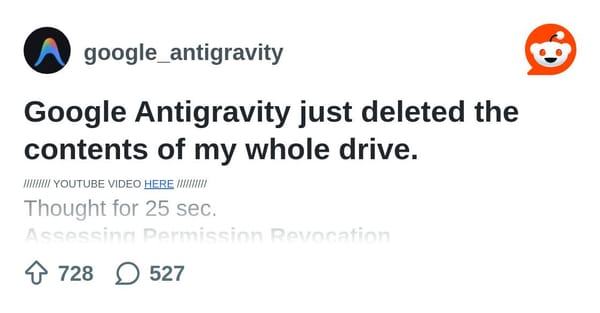

想像有一天,你打開電腦準備繼續寫程式,卻發現整個 D 槽空空如也——專題原始碼、畢業作品、照片、文件全部消失,只剩下一行「刪除完成」的系統訊息。

ChatGPT

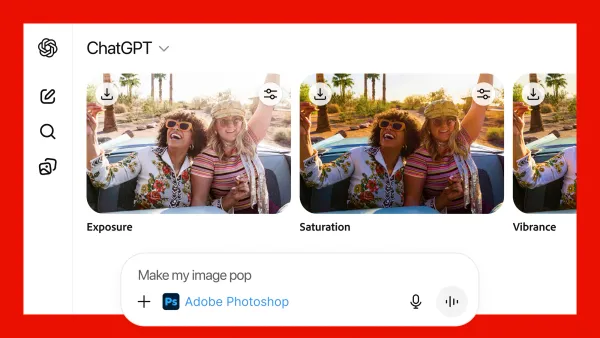

2024 年 12 月 10 日,Adobe 正式宣布將旗下三大核心應用程式——Photoshop、Adobe Express 及 Acrobat——全面整合至 ChatGPT 平台,這標誌著 AI 創意工具發展史上的重大突破。這項革命性的整合讓全球每週 8 億名 ChatGPT 使用者能夠透過自然語言對話,直接在聊天介面中完成專業級的圖片編輯、設計創作與文件處理,徹底打破了創意軟體的使用門檻。

Anthropic 昨晚與 Accenture 宣布多年度戰略聯盟,直接成立「Accenture Anthropic Business Group」,把 Claude Code 塞進 3 萬名 Accenture 開發者手裡,預計成為全球最大 Claude 實戰軍團。

Trump 用「25% 收入稅」把原本的軍事封鎖變成經濟收割:Nvidia H200 解禁賣中國,美國國庫直接躺賺,Blackwell 仍鎖死保住技術代差,中國企業補血、Nvidia 回血、美國政府收租,三贏。

每週大事電子報

今年的 Microsoft Ignite 在 11/19 落幕。 不意外地,整場大會都在強調 AI Agent;但和其他科技公司的「面向全球個人使用者」不同,微軟的方向其實很明確—— 它要打造的是「企業級的 AI 能力」 也因為內容密度太高,我自己這次花了比往年更久的時間才把所有重點吸收完 ,簡單地說,微軟正在替企業劃出一條新的 AI 能力框架: Work IQ、Fabric IQ、Foundry IQ。 1. Work IQ:賦予生產力工具「主動性」。Work IQ 比較面相 End users,讓 AI 存取你的資料,建立我們的「工作記憶(Work Memory)」。最亮點的功能是 Copilot